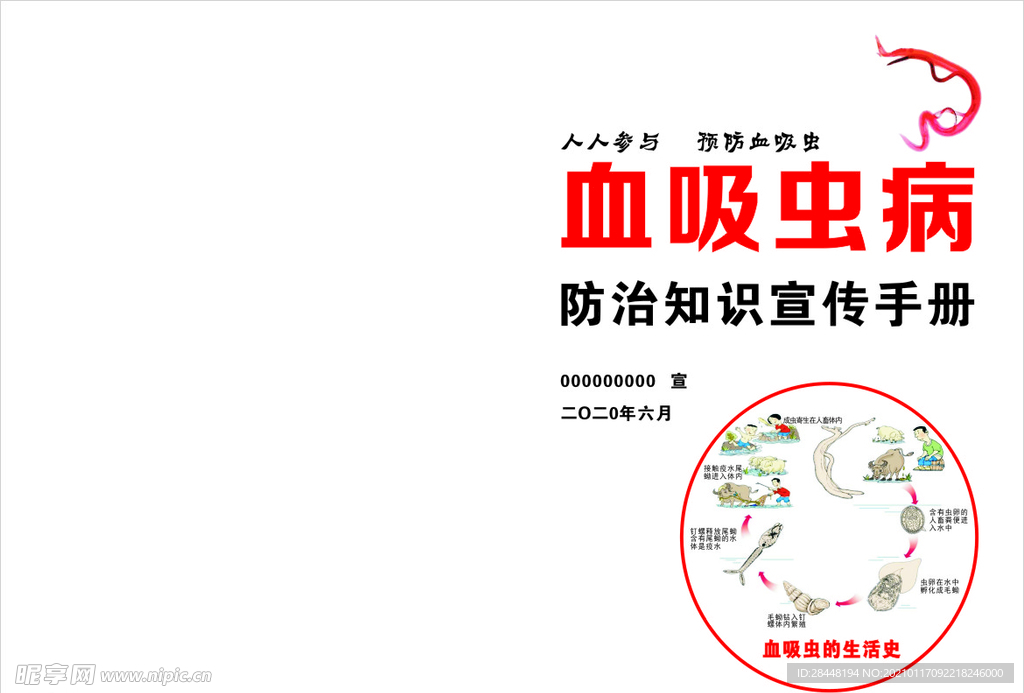

血吸虫病,又称裂体吸虫病,是由血吸虫寄生于人体所致的寄生虫病,该病主要流行于亚洲、非洲和拉丁美洲等地区,对人类健康构成严重威胁,血吸虫病不仅影响患者的身体健康,还可能引发严重的经济和社会负担,制定科学、全面、高效的血吸虫病治疗指南显得尤为重要,本文旨在为医疗专业人员提供一份详尽的指南,以指导血吸虫病的诊断、治疗及后续管理。

一、诊断

1.1 临床表现

血吸虫病根据感染阶段和感染程度的不同,临床表现各异,急性期患者常出现发热、过敏反应(如皮疹)、腹痛、腹泻等症状;慢性期患者则可能出现肝脾肿大、贫血、营养不良等表现,晚期患者可能出现肝硬化、腹水等严重并发症。

1.2 实验室检查

粪便检查:查找虫卵或毛蚴是诊断血吸虫病的重要手段,可采用直接涂片法、集卵法或改良加藤法等方法。

血清学检测:如酶联免疫吸附试验(ELISA)、间接荧光抗体试验(IFA)等,用于检测特异性抗体,有助于早期诊断和疗效评估。

分子生物学检测:如聚合酶链式反应(PCR)技术,可检测粪便或血液中的血吸虫DNA,具有高灵敏度和特异性。

1.3 影像学检查

B超:用于检查肝脾肿大、腹水等病变情况。

CT/MRI:在疑似并发肝硬化或门脉高压时,可进一步评估肝脏形态和结构变化。

二、治疗原则

2.1 药物治疗

治疗血吸虫病的主要药物为吡喹酮和呋喃丙胺。

吡喹酮:为广谱抗吸虫药,对血吸虫各发育阶段均有杀灭作用,其优点是疗效高、副作用小、使用方便,治疗剂量一般为60mg/kg,分2次口服,疗程3天。

呋喃丙胺:对血吸虫成虫有较强杀灭作用,但需多次重复治疗且副作用较大,现已较少使用。

2.2 联合治疗与辅助治疗

对于重症患者或伴有严重并发症的患者,需采取联合治疗和辅助治疗措施,合并细菌感染时需加用抗生素;伴有营养不良者需进行营养支持治疗;出现肝硬化的患者需进行保肝治疗等。

三、治疗方案与实施

3.1 急性期治疗

急性期患者应立即开始药物治疗,同时给予对症治疗以缓解症状,如发热时给予退热药,过敏反应明显时给予抗过敏药物等。

3.2 慢性期与晚期治疗

慢性期患者以药物治疗为主,辅以定期复查和随访,晚期患者除药物治疗外,还需针对并发症进行相应处理,如腹水穿刺引流、门脉高压手术等,加强营养支持,改善患者生活质量。

3.3 特殊人群治疗

对于孕妇、儿童及老年人等特殊人群,治疗时应特别谨慎,孕妇一般不进行药物治疗,主要通过改善生活环境和个人卫生来预防感染;儿童应选择副作用小的药物并控制剂量;老年人则需根据其身体状况调整治疗方案并加强监测。

四、预防与控制措施

4.1 控制传染源

环境改造:改善水源和灌溉系统,减少钉螺(血吸虫的唯一中间宿主)的滋生环境。

灭螺行动:定期开展灭螺行动,如使用药物喷洒、生物防治等方法。

健康教育:普及血吸虫病防治知识,提高居民自我防护意识。

4.2 切断传播途径

安全用水:提供安全饮用水和卫生设施,减少因接触疫水而感染的风险。

个人防护:在疫区作业时穿戴防护用具(如长筒胶靴、手套等),避免皮肤直接接触疫水。

4.3 保护易感人群

疫苗接种:目前尚无有效疫苗用于预防血吸虫病,但通过健康教育提高居民自我防护意识是最有效的预防措施之一。

健康监测:对高风险人群进行定期健康监测和筛查,早期发现并治疗感染者。

五、疗效评估与随访

治疗后应进行定期随访和疗效评估,包括临床症状改善情况、实验室检查结果及影像学变化等,一般建议治疗后第1年每3个月复查一次,之后每年复查一次直至病情稳定,对于有并发症的患者需进行长期随访管理并给予相应支持治疗以减少并发症的发生和发展。

血吸虫病是一种严重危害人类健康的寄生虫病其治疗需遵循全面、科学、高效的原则通过合理选择药物联合治疗与辅助治疗以及采取有效的预防与控制措施可以显著降低发病率和死亡率提高患者的生活质量和社会经济效益因此医疗专业人员应熟练掌握血吸虫病治疗指南并根据实际情况灵活运用确保治疗效果达到最佳状态同时加强健康教育提高居民自我防护意识是预防血吸虫病的关键所在

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...